المرونة النفسية في ضوء بنية العلاج النفسي القائم على التقبل والالتزام

منذ 6 أشهر

بقلم : إعداد وترجمة البروفيسور محمد السعيد أبو حلاوة

المرونة النفسية في ضوء بنية العلاج النفسي القائم على التقبل والالتزام.

(مقال: إيان فيلتون، Ian Felton، 2021). تعريب وتنسيق وإضافة وتعديل (محمد السعيد أبو حلاوة، 2022).

أولاً- مقدمة:

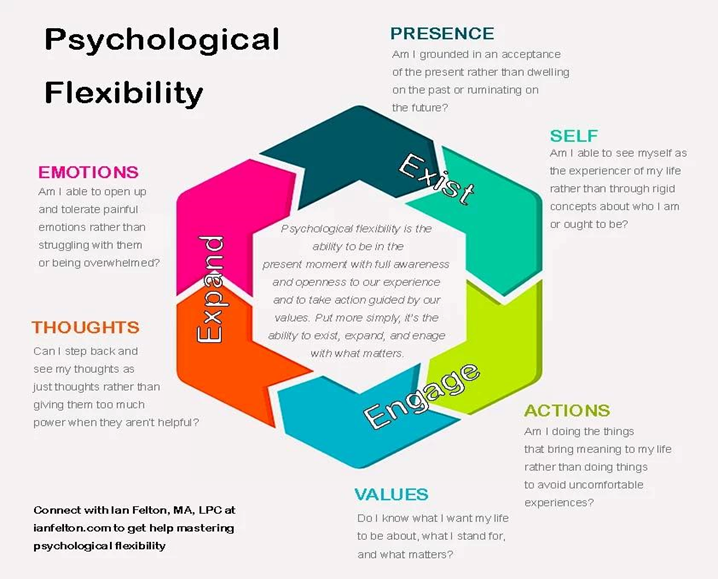

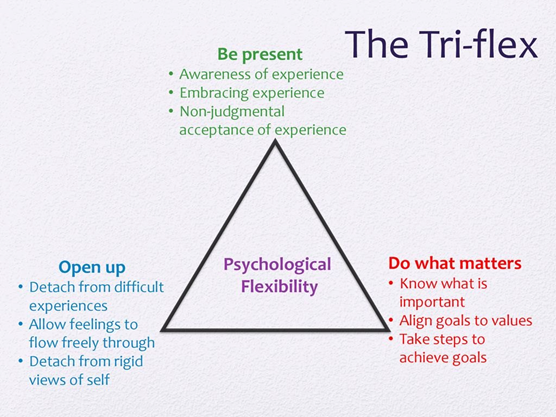

يقصد بالمرونة النفسية psychological flexibility قدرة الشخص على الاستجابة لظروف الحياة وأحداثها ووقائعها وخبراتها بتلقائية وطلاقة اتساقًا مع عطاء اللحظة الحاضرة وبما يتناسب مع طبيعة مواقف التفاعل والمهام التي يتفاعل مع الشخص دون تمسك بالأساليب السلوكية التقليدية التي ألفها بحكم التعود" وتتمثل الملامح المركزية للمرونة النفسية وفقًا لهذا التصور في ثلاثة ملامح أساسية على النحو التالي:

1- التواجد أو الحضور Exist بما يستلزمه من حضور فوري ومباشر في اللحظة الحاضرة أو ما يعرف التواجد والحضور في خبرات ووقائع الحياة وأحداثها وفقًا لذهنية هنا والآن بوعي أو بتجسيد لما يمكن تسميته "الوعي الإبداعي بالذات" في اللحظة الحاضرة.

2- الإثراء والتوسيع Expand بما يفرضه من سماح الشخص لذات بالاتصال الفوري والمباشر بانفعالاته وأفكاره ورؤاه وتصوراته دون حجب أو تنكر أو توجه نحو تقييمها نقديًا أو إسقاط أحكام عليها، وبما يعني أن يحيا الشخص الواقع الوجودي ذاتيًا وسياقيًا بكامل تفاصيله وبحضور للوعي بالفضاءات المتنوعة لذلك الواقع فيها يعرف برحابة المنظور واتساع الرؤية وتعددية التناول.

3- الاندماج Engagement بما يفرضه على الشخص من إقبال وترحيب واستغراق في الحياة همة وفاعلية وتأثيرًا مع إيثار وتنفيذ الأفعال القائمة على كل ما له قيمة وأهمية في حياته، ودون التجاوب مع عطاء ووقائع الحياة وأحداثها بذهنية رد الفعل بل الإبحار في الحياة بما يعرف بالسلوك القائمة على ذهنية فاعلية الذاتية الاستباقية أو النشط Pro-active self – efficacy Mindset الأمر الذي يقي الشخص من الوقوع في دوامة التجنب أو الجمود السلوكي.

ومن التعريفات الأساسية للمرونة النفسية Psychological Flexibility ذلك التعريف الذي قدمه دانيال جيه موران (2015) Moran والذي وصف المرونة النفسية بأنه "قدرة على الاتصال باللحظة الحاضرة مع الوعي بالأفكار والانفعالات وبدون محاولة تغيير الخبرات الخاصة أو تجنبها أو السيطرة عليها مع التوجه لتغيير السلوك أو المحافظة عليه في سياق السعي لتحقيق القيم والأهداف".

وترتبط المرونة النفسية بالقدرة على التواصل التام باللحظة الراهنة، ويستهدف أنصار العلاج القائم على التقبل ـ الالتزام تدريس تدريبات اليقظة الذهنية من أجل مساعدة العملاء على العيش في اللحظة الراهنة بذهنية "هنا والآن". ويعمل أنصار العلاج المرتكز على القبول والالتزام على الاستفادة من ما يعرف بالتقاليد الفلسفية الشرق آسيوية في طابعها البراجماتي بربط الشخص بما يحدث في واقع حياته المباشرة التي يعيشها بالفعل الآن وليس أمس أو الغد، فالآن هو ما يملكه الشخص وهو ما تحدث فيه الواقع والأفعال الحالة.

وعلى ذلك فإن التدريب على اليقظة العقلية تزيد من قدرة الشخص على الاتصال الفوري والمباشر مع اللحظة الحاضرة. وبينت نتائج دراسة أجراها Killingsworth & Gilbert -2010- أن (47%) من يوم الإنسان يقضيها في التفكير وفقًا لذهنية "هناك ثم ماذا بعد" دون التركيز فيما يحدث "هنا والآن" بمعنى أن الإنسان يقضى تقريبًا 50% من وقته في الانفصال عن واقعه الحياتي المعاش والتفكير في الماضي وفي المستقبل دون دراية بعطاء اللحظة الحاضرة التي يعيشها أو عطاء الواقع الحياتي الفعلي المباشر الذي يفترض أن يتفاعل معه.

ولا يعني ذلك مطالبة الإنسان بأن لا يفكر في الماضي ولا يتطلع إلى المستقبل إذ أن التفكير في الماضي الإيجابي يعيد جزء من رنين الإيجابية والبهجة في الحياة كما أن التفكير في المستقبل ورسم سيناريوهاته والتخطيط له أمرًا إيجابيًا، لكن على أن يكون هذا وذاك مرتبط تمامًا بالاندماج في الواقع الحياتي الحاضر المعاش استثمارًا للماضي وتطلعًا للمستقبل واستمتاعًا بالحاضر.

الأمر الذي يجعل من اليقظة العقلية عامل وقاية للإنسان من اجترار الآلام والتحسر على الماضي أو التوهان الوهمي في المستقبل بعقلية أحلام اليقظة والتفكير القائم على التمني. وعلى ذلك فإن ممارسة تدريبات اليقظة الذهنية يزيد من ارتباط الشخص باللحظة الحاضرة بما يدفع إلى زيادة وسع ونطاق وعمق المرونة النفسية.

ثانيًا- تعريف المرونة النفسية:

ما المقصود بالمرونة النفسية؟ What is psychological flexibility?:

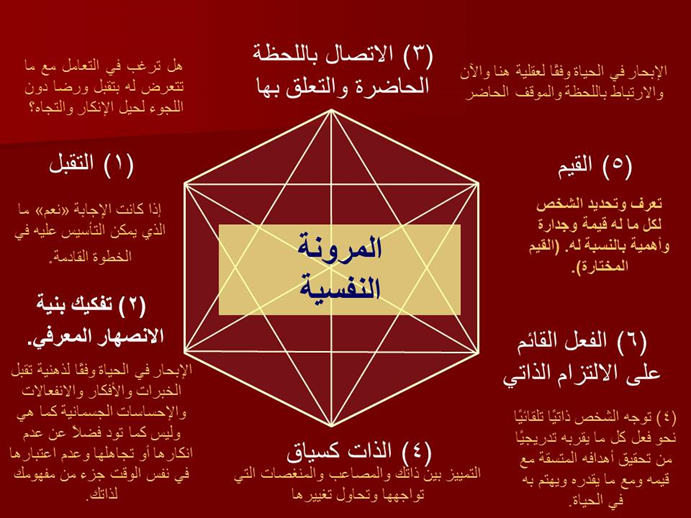

يرجع تناول ووصف وتفسير مصطلح "المرونة النفسية" إلى منتصف القرن العشرين، إلا أن هذا المصطلح يعد الآن بمثابة المصطلح المركزي في بنية العلاج بالقبول والالتزام Acceptance and Commitment Therapy ، وتعرف المرونة النفسية في إطار صيغة العلاج النفسي بالقبول والالتزام بأنها "عملية نفسية تتضمن ستة أبعاد أساسية تساعد الناس في التعامل الفعال والمواجهة الإيجابية لشدائد الحياة وعثراتها ومحنها وظروفها العصيبة"، وفيما يلي عدد من تعريفات المرونة النفسية:

1- تُعْرفُ المرونة النفسية بأنها "قدرة الشخص على التصرف بصورة تتسق مع أهدافه وقيمه الشخصية، في ظل وجود أفكارًا ومشاعر غير مرغوبة، فضلاً عن تقدير ما الذي يسمح به الموقف والسياق الحالي الذي يتواجد فيه" (McCraken, etal. 2021) .

2- تشير المرونة النفسية إلى "مجموعة من المهارات التي تمكن الشخص من إدراك والتوافق مع المطالب الموقفية المتغيرة، وتبديل وجهته الذهنية ورصيده السلوكي عندما لا تسعفه استراتيجياته السلوكية الحالية في التعامل مع المواقف أو مواجهة الشدائد أو حل المشكلات، فضلاً عن قدرته على إحداث نوع من التوازن بين مجالات الحياة المهمة، والتحلي بالوعي والانفتاح على اللحظة الحاضرة في إطار الالتزام الذاتي بالقيام بالأفعال التي تتسق وتحقق أهدافه الشخصية ذات القيمة والأهمية في حياته" (Yu, etal. 2021). .

3- المرونة النفسية تجسيد لقدرة الشخص على المثابرة من أجل تحقيق أهدافه ذات القيمة والأهمية في الحياة رغم وجود الشدائد والضغوط والظروف العصيبة" (Kashdan & Disabato 2021) .

4- يقصد بالمرونة النفسية Psychological flexibility باعتبارها المفهوم المركزي في العلاج بالقبول والالتزام والهدف الجوهري له في تحليله النهائي بأنها "قدرة الشخص على استدامة اتصاله باللحظة الحاضرة وفقًا لذهنية هنا والآن بغض النظر عن الأفكار والمشاعر والإحساسات الجسمانية غير السارة، مع التوجه لاختيار السلوكيات بناء على مقتضيات الموقف والقيم الشخصية (Hoffmann & Frostholm, 2019)).

ورغم وضوح دلالات هذه التعريفات أثير جدالاً علميًا واسع النطاق حول هل مصطلح "المرونة النفسية" عام للغاية وغير دقيق البحث؟ وفي سياق الإجابة عن هذا السؤال أثارت تشري وآخرون (2021) نوعًا من التشكيك فيما دلالات المرونة النفسية خاصة وأن أكثر أدوات القياس المستخدمة في قياسها هو استبيان القبول "التقبل" والفعل The Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-2).، واستهدفت تشري وآخرون (2021) تعيين نطاق التداخل الدلالي بين مصطلح المرونة النفسية وعديد من المصطلحات الأخرى التي توجد في أدبيات المجال في العقود الحديثة، فقد خلصت إلى وجود (23) مفهومًا آخرًا تعطي دلالات مقاربة لدلالات المرونة النفسية وذلك في أكثر من (220) مقالاً ودراسة علمية (Cherry, etal., 2021).

وخلصت عديد من الدراسات في هذا المجال إلى وجود نوع من التداخل بين المفاهيم المستخدمة للمرونة النفسية ربما تحول دون التصوير المفاهيمي الدقيق لها ومن ثم التأثيرات على طرائق قياسها ومن هذه المفاهيم:

- مرونة التوافق أو مرونة المواجهة coping flexibility.

- المرونة التفسيرية explanatory flexibility.

- المرونة المعرفية cognitive flexibility .

ومن منظور علم النفس العصبي neuropsychology خلصت دراسة إلى بحوث المرونة ترجع لسنة 1984، وأن غالبية البحوث المعاصرة للمرونة النفسية مازالت تدور حول هذا المنحى ربما أكثر من مقاربة المرونة النفسية وصفًا وتفسيرًا وفقًا لنموذج العمليات الست للمرونة النفسية حسب صيغة العلاج بالقبول والالتزام.

وينظر إلى المرونة النفسية من مدخل علن النفس العصبي على أنها تجسيد لكيف:

- يتكيف الشخص مع المطالب الموقفية المتغيرة.

- يعيد تشكيل عتاده النفسي أو مصادره النفسية الداخلية للتوافق مع ظروف الحياة.

- يبدل أو يغير منظوره ورؤاه وتصوراته ومواقفه لتتناسب مع الظروف والأحداث البيئة وتتسق مع قيمه وأهدافه الشخصية في نفس الوقت.

- يقيم نوع من التوازن بين الرغبات والحاجات ومجالات الحياة المتعارضة.

وما يجدر التنويه إليه من واقع نتائج دراسة تشري وآخرون (2021) صور النقد المباشر الذي وجه إلى قياس المرونة النفسية في بحوث "العلاج بالقبول والالتزام" والتي تستخدمن فقط استبيان القبول والفعل حيث أفادت أن هذا الاستبيان يقيس بصورة مباشرة "الوجدان السلبي negative affect"، و "العُصاب neurosis" فيما يعرف بالقياس القائم على مغالطة التدبر الدائري circular reasoning وأوصت هذه الدراسة باستخدام مؤشر المرونة النفسية الشخصي Personalized Psychological Flexibility Index (PPFI) بدلاً من استبيان القبول والفعل تجنبًا لما يعرف بمغالطة نتائج تحصيل الحاصل tautological results (Cherry, etal., 2021).

وربما تتضح صورة "المرونة النفسية" في متن العلاج بالقبول والالتزام من خلال تعريف "الجمود النفسي"، أو "عدم المرونة النفسية psychological inflexibility"، والتي تمثل النقيض المنطقي للمرونة النفسية وتجسد "العلميات النفسية" التي تحول دون قدرة الشخص على التعامل مع شدائد الحياة ومحنها وظروفها العصيبة"، ويعرف بيلتز وآخرون (2020) الجمود النفسي تبعًا لذلك بأنه تمثيل للعمليات النفسية التي تدور حول: "التجنب الخبري، نقص الاتصال باللحظة الحاضرة، التعامل مع الذات كمحتوى وليس كسياق، الاندماج أو الانصهار المعرفي في الخبرة، نقص اتصال أو تعلق الشخص بالقيم الشخصية، فضلاً عن الخمول وافتقاد الفاعلية الشخصية" (Peltz, etal. 2020) .

ويرتبط الجمود المعرفي وفقًا لما توصلت إليه نتائج دراسة تشري وآخرون (2021) بالاكتئاب والقلق، وهما الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعًا وربما كذلك الأكثر تضمنًا في عديد من الاضطرابات ومظاهر الاعتلالات النفسية الأخرى.

ومن أدوات القياس المتاحة لقياس المرونة النفسية ويتوافر لها معالم سيكومترية جيدة ما يلي:

- بطارية المرونة النفسية متعددة الأبعاد Multidimensional Psychological Flexibility Inventory وتتضمن (60) مفردة تقيس ستة أبعاد للمرونة النفسية هي: القبول، الوعي باللحظة الحاضرة، الذات كسياق، فك الاندماج أو فك الانصهار المعرف في الخبرة، القيم، والفعل الملتزم، فضلاً عن ملامح الجمود النفسي والتي تتمثل في: التجنب الخبري، نقص الاتصال باللحظة الراهنة، الذات كمحتوى، نقص التعلق أو فقدان الاتصال بالقيم، والبلادة السلوكية أو الخمول واللانشاط (Peltz, etal. 2020) .

- استبيان تقبل الألم المزمن Chronic Pain Acceptance Questionnaire ويقيس مدى قدرة الشخص على تقبل وتحمل الألم المزمن والتعايش معه، ويدور حول المشاركة في الأنشطة الحياتية رغم الألم والتعامل مع الألم كواقع يتعذر تجنبه أو السيطرة عليه أو إلغاؤه، ويحتوي هذا الاستبيان على نسخة مختصرة تتكون من (20) مفردة ويتوافر له معالم سيكومترية جيدة.

- استبيان خبرات الذات "الخبرات الذاتية – 8 Self Experiences Questionnaire-8 (SEQ-8) ويتكون من (15) مفردة تقيس الذات كسياق في إطار أبعاد المرونة النفسية وفقًا لنموذج المرونة النفسية كما يتم الأخذ به في العلاج القائم على القبول والالتزام.

ورغم ذلك يوجد نوع من الاتفاق بين رؤى وتصورات تشري وآخرون (2021)، ورؤى وتصورات تود كاشدان وآخرون (2020) فيما يتعلق بالتوصية باستخدام "مؤشر المرونة النفسية الشخصاني Personalized Psychological Flexibility Index (PPFI)" (Kashdan, etal. 2020; Cherry, etal. 2021) في قياس المرونة النفسية كبديل عن المقاييس المشار إليها؛ نظرًا لكونها لا تركز بصورة عامة على ما يعرف بالأهداف ذات القيمة أو المقدرة ولا العلاقة بتحمل المشقة، وأن الفارق الأساسي بين مؤشر المرونة النفسية الشخصاني Personalized Psychological Flexibility Index (PPFI) والمقاييس الأخرى يتمثل في أنه بدلاً من قياس "الانفعالية السلبية negative emotionality" يجب التركيز على قياس الأهداف اليومية وعلى صور المجهود القائم على المثابرة في التعامل مع الخبرات الحياتية اليومية بطرائق هادفة وذات معنى.

ثالثًا- الملامح المركزية للمرونة النفسية في ضوء تصورات أيان فيلتون (2021):

وفيما يلي تناول تفصيلي لمشتملات الملامح المركزية الثلاثة للمرونة النفسية:

1- التواجد Exist: :

قد يصعب على بعض الناس التواجد أو الحضور الذهني التام في اللحظة الحاضرة، ربما لاعتيادنا على ما يعرف بالتفكير القائم على الكلمات، وربما لأن عقولنا أقرب إلى أن تكون مبرمجة على اكتشاف التهديد أو الخطر وربما ترقبه والحذر منه، فضلاً عن أننا نخشى المشكلات دون أن نحاول أو نقوم بسلوكيات فعلية لحلها.

وما يجدر الإشارة إليه أن تواجدنا في اللحظة الحاضرة وإبحارنا في الحياة بذهنية هنا والآن يسمح لنا بالانفتاح على إمكانيات الحاضر مهما كان الموقف؛ ومن ثم نقي أنفسنا من اجترار الماضي أو القلق والخوف من المستقبل. وتسمى هذه الفئة من "المرونة النفسية" ب "الوعي الإبداعي creative awareness".

ويعني "التواجد Existing" أيضًا بتقبلنا لأنفسنا وقبولنا بالوضعية التي نحن عليها بدلاً من العيش وفقًا لهوية متوهمة أو بالغة التصوير المثالي للذات، ويمثل هذا المعنى فئة نوعية من المرونة توضع تحت اسم "الذات".

أ- الذات Self: :

مع تقدمنا في العمر نبدأ في تكوين أفكارًا نوعية محددة عن "من نحن"، وما يفترض أن نكون عليه، على سبيل المثال إذا أبلينا بلاء حسنًا في المدرسة وحققنا تحصيلاً دراسيًا فائقًا واعتبرنا ذلك الأمر العامل الجوهري والأساسي في حصولنا على تعزيزات ومكافآت واهتمام الآخرين بنا، ربما نكون هوية ذات تربط كل قيمتنا في الحياة بالنجاح الدراسي ومن ثم نستميت في التمسك بهذه الهوية ونصيغ حولها كل ما يتعلق بما نستطيع فعله وما لا يصح أن يصدر عنا بناءً على الاعتقاد بأنه هذه الهوية الضيقة أو الجامعة تمثيل لمن نحن على الحقيقة، الأمر الذي يجعلنا نحيا حياة جامدة وفارغة قوامها فقط السعي وراء النجاح والإنجاز الدراسي على حساب جوانب الحياة الأخرى مثل العلاقات والمجالات الحياتية الأخرى المهمة في الحياة، كأن تمركز تصورتنا لذاتنا وصياغتنا وتمسكنا بهوية ذات بناء على مجال واحد فقط من مجالات التفاعل في الحياة هو نوع من تضليل الذات أو الوهم الذي يحول بيننا وبين ما يسميه أنصار نظرية المرونة النفسية "الوعي الإبداعي creative awareness"، ويتعلق الوعي الإبداعي وفقًا لرؤى أنصار نظرية المرونة النفسية بتصور ومفهوم الشخص لذاته أو "الذات"؛ ويمثلان معًا جانبي "التواجد الفاعل في الحياة exist"، لما لهما معًا من قدرة على تمكين الشخص من التركيز على اللحظة الحاضرة بدون تقييم أو أحكام وبدون فرض تصورات معيارية وفقًا لدلالات الحتميات التي تتمثل في "يحتم على"، "من الضروري على".

ب- الحضور Presence: :

يتحقق الحضور الفاعل للإنسان في الحياة وبصورة طبيعية عندما يتقبل ذاته بالصورة التي هو عليها الآن مع تحرره من أسر الماضي وبؤسه وتحرره في نفس الوقت من الخوف من المستقبل والقلق عليه أو الحذر منه، بما يعني اندماج الشخص بوعي وفاعلية ونشاط في هنا والآن. ويتسق هذا الحضور مع فئة للمرونة النفسية تعرف باسم "التوسيع expand" والتي يعنى بها تحرر الإنسان من أسر ذاته في نطاق أو مجال واحد فقط من مجالات الحياة.

2- التوسيع أو الامتداد Expand :

في دلالاته على الإثراء والامتداد والكثافة وبما يعبر عنه من زيادة انفتاحنا على إحساساتنا الداخلية وقبولها، فعندما نخبر ونتعايش في اشتباك فاعل مع الحياة فنحن في واقع الأمر نخبر ونفعل جهازنا العصبي المركزي، بما يعني أننا نتعلم قبول جهازنا العصبي المركزي ونعلم أنه يستحيل علينا تجنبه، وبما يعني أيضًا أن نعطي لأنفسنا القوة للتأثير على ما نستطيع التأثير فيه وأن نكون بالتبعية أكثر امتلاكًا لزمام حياتنا وأكثر سيطرة عليها وتأثيرًا فيها، ويتضمن بعد التوسيع مكونين أساسيين هما:

أ- الأفكار Thoughts :

ويقال أن ليس للإنسان قدرة في السيطرة على أفكاره، ومحاولات الإنسان لتجاهل أو تجنب أو نسيان الأحداث والخبرات الحياتية السيئة وما يتعلق بها من أفكار لا يعني أن هذه الأفكار ستتلاشى وتنطفئ بالتدريج، وعلى ذلك فبدلاً من محاولة السيطرة على أفكارنا علينا أن نتعامل معها على أنها مجرد أفكار ولا تمثل الواقع أو الحقيقة سواء كانت خاصة بنا أو بالآخرين وكل ما هو متاح لنا هو أن نلاحظها ونعترف بوجودها مع عدم الارتباك أو الحيرة أو التوتر بسبب محتواها أو الرسائل المتضمنة فيها. وعلينا أن ندرك أننا جميعًا تنتابنا أفكارًا قد لا نحبها وقد لا نرتضيها إلا أنه يتعين علينا أن لا نجعلها تكسرنا أن تغير من حالتنا المزاجية إلى الأسوأ، وأن نقتنع أن عقلنا من يولد هذه الأفكار وربما لا تمثل واقع وجودنا الفعلي.

ب- الانفعالات Emotions :

الانفعالات شأنها شأن الأفكار، نشعر بها بصورة تلقائية في الظروف المختلفة، وعندما نتصور الانفعالات على أنها سيئة أو نتصور أن هذا السوء ينصرف أو يسقط على أنفسنا بسبب هذه الانفعالات فإننا في واقع الأمر نخنق أنفسنا ونكتب شهادة هزيمة نفسية لأنفسنا، والمرونة النفسية تعني في جزء منها أن نسمح لأنفسنا بالتعايش مع الانفعالات والخبرة بها دون أن نسمح لها بأن تتحكم فينا أو تسيطر عليها، وهذا ما يمكننا منه البعد الثالث للمرونة النفسية والذي يوضع تحت مسمى "الاندماج engage".

3- الاندماج "اندمج" Engage :

تنتابنا جميعًا انفعالات وأفكارًا ربما تكون مفيدة أو غير مفيدة، تكيفية أو غير تكيفية، وبغض النظر عن ما يطرأ علينا أو يعترينا من أفكار وانفعالات ينبغي أن يكون اختيارنا الأول هو الاندماج في الحياة والفاعلية فيها وعدم التوقف عن المثابرة والتصميم وبذل الجهد من أجل تحقيق أهدافنا في ضوء كل ما يمثل أهمية وقيمة بالنسبة لنا. ومن مستلزمات ذلك الاندماج مقومين أساسيين هما:

أ- القيم Values:

تساعدنا القيم في الإبحار في الحياة بذهنية ما يعرف بقرار القيام بفعل، والقيم ليست غايات أو نهايات وليست أهدافًا بذاتها إنما هي تحديد لكل ما له أهمية وقدر وتفضيل في حياتنا ونحدد بناء عليها سلم أولويات أفعالنا وسلوكياتنا في الحياة، فقد يكون هدف الإنسان إثراء منزله بالمقتنيات والتحف وغير ذلك من حاجيات، إلا أن القيمة التي يفترض أن يعمل على تحقيقها هي إثراء ذلك المنزل بالحب؛ ومن ثم يفترض أن تتأسس أفعالنا على ما هو محل اهتمام وتقدير وفائدة ونفع وقيمة بالنسبة لنا.

ب- الأفعال Actions :

وتمثل الأفعال الجزء النهائي من المرونة النفسية، فإن ركزنا في اللحظة الحاضرة وناضلنا من أجل تفهم أفكارنا ومشاعرنا وتقبلناها وعرفنا ما هو محل قيمة واهتمام وأهمية بالنسبة لنا، هنا علينا أن نتحرك ونجتهد في الحياة للإنفاذ السلوكي لهذه المكونات ومن ثم تحقيق إنجازات هادفة وذات معنى، ويمثل هذا المكون ما يعرف بجزء الفعل في بنية المرونة النفسية، فبمجرد بدأ الإنسان في القيام بأفعال تتسق مع ما هو محل أهمية وتقدير واعتبار بالنسبة له، تتحول حياته إلى سياق لإثبات الذات بقوة وجدارة واقتدار.

رابعًا- أهمية المرونة النفسية:

المرونة النفسية تكوينًا نفسيًا بالغ الأهمية لارتباطها وفقًا لما خلصت إليه نتائج ربما آلاف الدراسات بتمكين الإنسان من إدارة متاعب الحياة وشدائدها وعثراتها باقتدار وجدارة، فضلاً عن اعتبارها أحد المحددات المركزية للصحة النفسية وربما من أهم مؤشراتها في نفس الوقت، فقد كشفت نتائج دراسة تود كاشدان وآخرون (2020) على سبيل المثال بأن ذوي المستوى المرتفع من المرونة النفسية يتميزون بالقدرة على ضبط وتنظيم حالاتهم النفسية الداخلية المزعجة وإدارتها بصورة إيجابية فضلاً الأمر الذي يدفعهم باتجاه الإبحار في الحياة بعقلية السلوك الوجه بالهدف بغض النظر عن متاعب الحياة وعقباتها وظروفها العصيبة (Kashdan, etal. 2020).

وخلص أيان فيلتون (2021) إلى حصر أكثر من (1000) دراسة ومقالاً علميًا عن المرونة النفسية وصفًا وتفسيرًا وقياسًا وتنمية في مجالات متنوعة من الوالدية إلى الألم المزمن بما يثبت فاعلية متغير المرونة النفسية في الصحة النفسية العامة للشخص في الحياة وفي تمكينهم من تحمل آلامها ومتاعبها وتجاوزها باقتدار وفاعلية.

وأجرى يو وآخرون (2021) دراسة لاستقصاء ملامح الأداء النفسي الوظيفي في سياق جائحة مرض كوفيد – 19 بما يشمله ذلك الأداء من تعبير عن: الخوف، والتجنب وتأثيراتهما على "الحالة النفسية"، ودور المرونة النفسية لدى من يعانون من الألم المزمن، وخلصت الدراسة إلى أن أبعاد المرونة النفسية مثلت عامل وقاية من التأثيرات السلبية لمصاحبات جائحة مرض كوفيد – 19 على النحو التالي:

1- يزيد مكون التقبل Acceptance كأحد أبعاد المرونة النفسية من رغبة الشخص التعايش مع الأفكار والمشاعر غير المرغوبة دون إنكار أو تجاهل أو تجنب وفي نفس الوقت دون استسلام لها أو الانهيار نتيجتها بل التقبل كخطوة أولى للاعتراف بها وتمثلها وتحليلها ومن ثم الانتقال إلى كل ما يُمكن من تجاوزها.

2- يفضي مكون فك الارتباط وأو تفكيك بنية الانصهار المعرفي Cognitive defusion كبعد من أبعاد المرونة النفسية إلى اتصال الشخص بأفكاره بطريقة تقلل من تأثيراتها السلبية على سلوكياته؛ كونه يتعامل معها كأفكار وليس كحقائق أو كواقع تدل على شخصيته.

3- يؤدي ارتفاع معامل الوعي باللحظة الحاضرة Present awareness إلى يقين الشخص بما يعرف بفكرة التجاوز والتغير وأن وقائع وأحداث الحياة ليس وقائع ثابتة لا سبيل إلى تغيرها ومن هنا يستقر في يقين الشخص أن الديمومة والتغير واقع وجودي مضفر في متن الحياة، وأن الحاضر يتضمن فرصًا وإمكانيات حالة يمكن استثمارها لتجاوز أي محنة أو صدمة.

4- يؤدي التعامل مع الذات كسياق Self-as-context إلى اتساع منظور الشخص وتعددية رؤيته لوضعية ذاته في الوجود دون حصرها في مجال واحد ضيق ودون توجه لإسقاط أحكامًا على الذات.

5- يفضي مكون "القيم Values" كبعد أساسي من أبعاد المرونة النفسية إلى اندفاع الشخص في الحياة بعقلية السلوك الموجه بالهدف، ومن ثم استمراء الفعل القائم على الاتساق بين أهدافه الشخصية وكل ما له أهمية وقيمة واعتبار في حياته.

6- يفضي مكون "الفعل الملتزم Committed action" كمكون أساسي من مكونات المرونة النفسية إلى تمكين الشخص من المثابرة والاجتهاد والدأب والكدح الإيجابي في أفعاله وسلوكياته الموجه بقيمه وأهدافه الشخصية.

وبناء على هذا الأمر أفادت نتائج دراسة يو وآخرون (2021) أنه كلما ازداد مستوى الخوف من جائحة مرض كوفيد ـ 19 كلما زاد مستوى الألم وكلما قلة قدرة الشخص على أداء مهام وأنشطة الحياة اليومية بما يفضي إلى استقرار ذلك الألم وتحوله إلى ألم مزمن، فضلاً عن الكشف عن وجود ارتباطًا بين الخوف/التجنب المصاحب لجائحة كوفيد ـ 19 والألم والقلق والاكتئاب، الأمر الذي أشير معه كذلك إلى أن المرونة النفسية تقلل بصورة جوهرية من تأثيرات جائحة مرض كوفيد ـ 19 (Yu, et al. 2021). .

- توثيق المقال:

Ian Felton (2021). Psychological flexibility: https://www.ianfelton.com/post/psychological-flexibility

- للمزيد من المراجع عن المرونة النفسية:

(1) Anna Guerrini Usubini, Giorgia Varallo, Valentina Granese, Roberto Cattivelli, Simone Consoli, Ilaria Bastoni, Clarissa Volpi, Gianluca Castelnuovo, & Enrico Molinari. (2021). The Impact of Psychological Flexibility on Psychological Well-Being in Adults With Obesity. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.636933

(2) Bi, D., & Li, X. (2021). Psychological flexibility profiles, college adjustment, and subjective well-being among college students in China: A latent profile analysis. Journal of Contextual Behavioral Science, 20, 20–26. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2021.01.008

(3) Cherry, K. M., Hoeven, E. V., Patterson, T. S., & Lumley, M. N. (2021). Defining and measuring “psychological flexibility”: A narrative scoping review of diverse flexibility and rigidity constructs and perspectives. Clinical Psychology Review, 84. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2021.101973

(4) Constantinou, M., Gloster, A. T., & Karekla, M. (2021). I won’t comply because it is a hoax: Conspiracy beliefs, lockdown compliance, and the importance of psychological flexibility. Journal of Contextual Behavioral Science, 20, 46–51. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2021.03.001

(5) Daks, J. S., & Rogge, R. D. (2020). Examining the correlates of psychological flexibility in romantic relationship and family dynamics: A meta-analysis. Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 214–238. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.09.010

(6) Daks, J. S., Peltz, J. S., & Rogge, R. D. (2020). Psychological flexibility and inflexibility as sources of resiliency and risk during a pandemic: Modeling the cascade of COVID-19 stress on family systems with a contextual behavioral science lens. Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 16–27. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.08.003

(7) Fonseca, A., Moreira, H., & Canavarro, M. C. (2020). Uncovering the links between parenting stress and parenting styles: The role of psychological flexibility within parenting and global psychological flexibility. Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 59–67. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.08.004

(-) Grégoire, S., Gagnon, J., Lachance, L., Shankland, R., Dionne, F., Kotsou, I., Monestès, J.-L., Rolffs, J. L., & Rogge, R. D. (2020). Validation of the english and french versions of the multidimensional psychological flexibility inventory short form (MPFI-24). Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 99–110. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.06.004

(9) Grom, J. L., Maloney, M. A., Parrott, D. J., & Eckhardt, C. I. (2021). Alcohol, trait anger, and psychological flexibility: A laboratory investigation of intimate partner violence perpetration. Journal of Contextual Behavioral Science, 19, 100–107. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2021.01.006

(10) Ingrid Schéle, Matilda Olby, Hanna Wallin, & Sofie Holmquist. (2021). Self-Efficacy, Psychological Flexibility, and Basic Needs Satisfaction Make a Difference: Recently Graduated Psychologists at Increased or Decreased Risk for Future Health Issues. Frontiers in Psychology, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.569605

(11) Jeffords, J. R., Bayly, B. L., Bumpus, M. F., & Hill, L. G. (2020). Investigating the Relationship between University Students’ Psychological Flexibility and College Self-Efficacy. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 22(2), 351–372. http://dx.doi.org/10.1177/1521025117751071

(12) Kashdan, T. B., Disabato, D. J., Goodman, F. R., Doorley, J. D., & McKnight, P. E. (2020). Understanding psychological flexibility: A multimethod exploration of pursuing valued goals despite the presence of distress. Psychological Assessment, 32(9), 829–850. https://doi.org/10.1037/pas0000834

(13) Levin, M. E., Krafft, J., An, W., Ong, C. W., & Twohig, M. P. (2021). Preliminary findings on processes of change and moderators for cognitive defusion and restructuring delivered through mobile apps. Journal of Contextual Behavioral Science, 20, 13–19. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2021.02.002

(14) McCracken, L. M., Badinlou, F., Buhrman, M., & Brocki, K. C. (2021). The role of psychological flexibility in the context of COVID-19: Associations with depression, anxiety, and insomnia. Journal of Contextual Behavioral Science, 19, 28–35. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.11.003

(15) Ong, C. W., Pierce, B. G., Petersen, J. M., Barney, J. L., Fruge, J. E., Levin, M. E., & Twohig, M. P. (2020). A psychometric comparison of psychological inflexibility measures: Discriminant validity and item performance. Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 34–47. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.08.007

(16) Papalini, S., Ashoori, M., Zaman, J., Beckers, T., & Vervliet, B. (2021). The role of context in persistent avoidance and the predictive value of relief. Behaviour Research and Therapy, 138 https://doi.org/10.1016/j.brat.2021.103816

(17) Peltz, J. S., Daks, J. S., & Rogge, R. D. (2020). Mediators of the association between COVID-19-related stressors and parents’ psychological flexibility and inflexibility: The roles of perceived sleep quality and energy. Journal of Contextual Behavioral Science, 17, 168–176. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.07.001

(18) Samiyeh Siahpoosh, & Tahereh GolestaniBakht. (2020). The effect of acceptance and commitment therapy on psychological flexibility and emotion regulation in divorced women. Fiyz̤, 24(4), 413–423.

(19) Singh, R. S., & O’Brien, W. H. (2020). The impact of work stress on sexual minority employees: Could psychological flexibility be a helpful solution? Stress & Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress, 36(1), 59–74. https://doi.org/10.1002/smi.2913

(20) Waldeck, D., Pancani, L., Holliman, A., Karekla, M., & Tyndall, I. (2021). Adaptability and psychological flexibility: Overlapping constructs? Journal of Contextual Behavioral Science, 19, 72–78. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2021.01.002

(21) Yannik Terhorst, Harald Baumeister, Lance M. McCracken, & Jiaxi Lin. (2020). Further development in the assessment of psychological flexibility: validation of the German committed action questionnaire. Health and Quality of Life Outcomes, 18(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/s12955-020-01497-8

(22) Yu, L., Kioskli, K., & McCracken, L. M. (2021). The Psychological Functioning in the COVID-19 Pandemic and Its Association With Psychological Flexibility and Broader Functioning in People With Chronic Pain. The Journal of Pain. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2021.02.011